除著大眾開始醒覺運動對健康的重要,決心做運動的人就越來越多,巿面上也就逐漸多了一些教人如何做運動的書籍和「健體專家」,為有需要的人士提供「運動處方」。不過,越多這類書籍和「專家」,有時卻越使人覺得混淆,因為不難發現,一些相關的書籍或「專家」,開出的運動處方很多時都有出入,對於剛起步去落實做運動的人來說,難免有無所適從的感覺。

「應該做多少運動?」、「應該做甚麼運動?」及「應該如何做運動?」等,都是一些老生常談的問題。嚴格地說,運動處方是應該因應每一個人的需要和興趣而開出,而且背後都應該有強烈的科學依據。正如 Corbin 與 LeMasurier (2002)指出,要決定遵從甚麼指引來定出適合自己的運動處方前,應該先考慮下列的因素:

發出指引的組織是否可信?

該組織的使命和目的是甚麼?

依循指引行事將有甚麼益處?

指引的對象是甚麼人?

無可否認,世界各地普遍都是追隨美國相關組織的建議來製定自己國家或地區的運動指引。其中一些較權威及可信的組織包括:

官方機構,如 The Office of Surgeon General(OSG)--US Department of Health and Human Services(USDHHS)轄下的一個部門、The Centers for Disease Prevention and Control(CDC)及 President's Council on Physical Fitness and Sports (PCPFS)。

專業組織,如 The American College of Sports Medicine(ACSM)、The American Alliance for Health, Physical Education for Recreation and Dance(AAPHERD)及 The National Association for Sport and Physical Activity(NASPE)。

私家組織,如 The American Heart Association(AHA)及 The Institute of Medicine(IOM)。

由於不同的機構或組織有著不同的使命及目標對象,所以它們各自發出的指引亦有或多或少的差異。例如,OSG 及 CDC 主要關注一般健康範籌,而 PCPFS 則較著眼於體適能及體力活動。

這課程的跑步處方就是主要依據美國 US Department of Health and Human Services(USDHHS) 發表的《2008 Physical Activity Guidelines for Americans》而制訂。其實,就算是世界衛生組織於 2012 年發表的《Global Recommendations on Physical Activity for Health》也是以此為基礎。

早於 1966 年,美國的 US Department of Health and Human Services 已發表過一份名為《Physical Activity and Health: A Report from the Surgeon General》的報告書,此後,世界衛生組織及全球許多國家相類似的衛生部門都開始按照裡面的指引推廣以體力活動來促進健康。USDHHS(1996)的主要結論包括:

任何年齡和性別的人士,均可以獲益於經常參與體力活動。

只要在一個星期中的大部分日子,就算不是每日,進行中等強度的體力活動,對健康都有明顯的好處。透過適度提高每日的活動,大部分的美國人都能夠促進健康及生活品質。

增加體力活動的分量能夠獲得更多健康的好處,能夠有規律地維持時間更長或強度更高活動的人可以得到更大的益處。

體力活動能降低提早死亡的風險,尤其是冠心病、高血壓、大腸癌及糖尿病。體力活動亦可以改善精神健康,對肌肉、骨骼及關節的健康也非常重要。

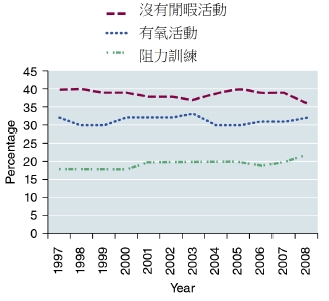

雖然 USDHHS(1996)的報告書高度關注體力活動的重要,但最終仍未能激發起大眾對需要增加體力活動的渴望(ACSM,2011),自 1997 至 2008 年的 12 年間絲毫都沒有改善(見下圖所示美國人達至不同種類活動目標的百分比)。

在理想的情況下,應可觀察得到沒有閒暇活動的行為會有穩定下降的趨勢,但不幸地,缺乏體力活動的情況並沒有明顯改善。於是,USDHHS 在 2008 年再發表了《2008 Physical Activity Guidelines for Americans》,並提供更清楚的體力活動建議給其國民。這次的指引包括了各種適合不同年齡人士的活動資訊,並且照顧到有特別需要的人士,如孕婦、傷殘人士及長期病患者等。

以下撮錄了《2008 Physical Activity Guidelines for Americans》對兒童及青少年(6-17 歲)、成年人(18-64 歲)及長者(65 歲或以上)的體力活動指引,詳細內容請參閱原文。

體力活動通常被定義為“肌肉收縮時產生,消耗高於基礎代謝能量的任何身體活動。”不過《2008 Physical Activity Guidelines for Americans》中的“體力活動”,一般是指“促進健康的身體活動”。身體活動又可再分為兩個類別:

基礎活動 指低強度的日常活動,如站立、慢步及提起較輕的物品。單單進行基礎活動的人士會被視為活動不足。短暫的活動如上幾級樓梯亦會被視作未能達到指引的標準。

促進健康的體力活動 指加在基礎活動之上,能夠有益健康的活動。《2008 Physical Activity Guidelines for Americans》中的“體力活動”一般就是指“促進健康的體力活動”。急步行、跳繩、跳舞、舉重、小息時在操場攀爬器械,做瑜伽等都是這類體力活動的例子。有些人(郵差或地盤的木工匠)在工作中可能已經有足夠的體力活動以達到指引的標準。

兒童及青少年(6-17 歲)的活動指引

兒童及青少年每天應該作 60 分鐘或以上的體力活動。

有氧活動(1):每天 60 分鐘或以上的活動應該是中等或劇烈強度的有氧體力活動,而且應該包括每星期有 3 天是劇烈強度的體力活動。

增強肌肉活動(2):作為每天 60 分鐘或以上體力活動的一部分,兒童及青少年每星期應包括最少 3 天的增強肌肉活動 。

增強骨骼活動(3):作為每天 60 分鐘或以上體力活動的一部分,兒童及青少年每星期應包括最少 3 天的增強骨骼活動 。 鼓勵青少年人參加適合自己年齡、有趣味及多樣化的體力活動是非常重要。

鼓勵青少年人參加適合自己年齡、有趣味及多樣化的體力活動是非常重要。

備註:

骨質增長最旺盛的時期就是青春期及以前。

當兒童步入青少年時期,他們很多時都會減少了體力活動。

兒童天性喜愛斷斷續續的活動,特別當他們進行沒有特定規範的遊戲時。

青少年可透過玩耍、規範的課程或兩者並行地達致指引的標準。

備註:

(1)

作有氧活動時,身體的大肌肉會持續地作有韻律的動作。急步行、跑步、踏單車、跳繩及游泳就是好例子。

(2) 增強肌肉活動包括阻力訓練及舉重,這類活動經常涉及把相對較重的物件或重量,提起多次以鍛煉不同的肌肉群,如腿、臀、背、腹、胸、肩及臂。增強肌肉活動也可以採用橡膠帶或以自身重量作為阻力來進行(如掌上壓)。

(3) 增強骨骼活動,有時亦作承重(weight-bearing)活動,一般透過撞擊地面,再把力施加於骨骼上,以助長骨的生長與力量。這類活動的例子包括跑步、急步行及舉重。因此,增強骨骼活動也可以是有氧活動及增強肌肉。

成年人(18-64 歲)的活動指引

所有成年人應該避免不活動,總之是寥勝於無,成年人無論參與多少體力活動,對健康都有一定的好處。

想對健康有重大的好處,成年人應該每星期進行最少 150 分鐘的中等強度,或 75 分鐘的劇烈強度有氧體力活動,或相同分量的中等及劇烈強度有氧活動組合。每節有氧活動的時段應該持續最少 10 分鐘,而且最好是平均分佈於整個星期當中。

想對健康有額外及更廣泛的好處,成年人應該增加他們的有氧體力活動至每星期 300 分鐘中等強度,或每星期 150 分鐘劇烈強度有氧體力活動,或相同分量的中等及劇烈強度有氧活動組合。參與超過這個分量的體力活動可對健康帶來額外的好處。

成年人應該每星期進行 2 天或以上,包括所有主要肌肉群的中等或高強度增強肌肉活動,因為這些活動會為健康提供額外的好處。

備註:

目前的科學知識水平仍未能識別多大的活動總量上限以後便不會為健康帶來額外的好處(4) 。

把體力活動平均分佈於每星期中的至少 3 天進行可以幫助降低受傷的風險及避免過度疲勞。

進行增強肌肉活動時,把 1 組裡面的每個練習重復進行 8 至 12 次已能見效,雖然做上 2 至 3 組會更加有效。

備註:

(4) 動物實驗贊同中等強度活動是有益的,但使人精疲力竭或壓迫力大的負荷會加速冠心病的發展。不過,暫時仍未有證據顯示龐大的活動量,正如超級耐力項目運動員所做的,是會危害他們的健康(Sharkey 與 Gaskill,2013)。

長者(65 歲或以上)的活動指引

成年人的活動指引也適用於長者,然而,以下的指引僅為長者而設:

當長者因為長期病患而未能夠每星期做上 150 分鐘中等強度有氧活動時,他們應該按自己的能力及情況盡量保持活躍。

有跌倒風險的長者應該做些維持或增進平衡的鍛煉,這類鍛煉的例子包括背向行、側向行、腳跟行、足尖行、從坐姿中站起來等。進行鍛煉時亦可從執著一些穩固的技撐物(如傢具)逐漸過渡至不用技撐物以提高難度。

有長期病患的長者應該明白自己的情況會否及如何影響他們安全地進行有規律的體力活動。

其他人士的活動指引

請參閱《2008 Physical Activity Guidelines for Americans》原文以進一步了解適宜孕婦及產後婦女、傷殘人士及長期病患者參與的活動指引。

活動強度的介定

以上經常提及到「中等強度」及「劇烈強度」的體力活動,根據 USDHHS(2008):

中等強度

相當於 3 至 5.9 METs(5) 強度的體力活動。

相當於急步行的努力程度。

例:每小時 3 英哩(3.5 METs)或更快的速度。

相當於心率儲備(Heart Rate Reserve,HHR)的 40-59%。

進行這類活動的同時,通常只可以說話,但不能唱歌。

劇烈強度

相當於 6 METs 或以上強度的體力活動。

相當於緩步跑或跑步的努力程度

例:每小時 6 英哩(9.8 METs)或更快的速度。

相當於心率儲備的 60-84%。

進行這類活動的同時,就算是說幾個單字也不得不停下來喘氣。

備註:

2 分鐘的中等強度活動可當作 1 分鐘劇烈強度活動計算。

備註:

(5) MET(Metabolic Equivalent)被定義為某一活動代謝率與休息代謝率(resting metabolic rate)的比。人休息(安坐)時的代謝率約為 1 MET,3 METs 的活動強度是指相當於安靜坐著時 3 倍的代謝率。此外,人安靜時的熱量消耗(kilocalorie energy expenditure)約為每千克體重每小時 1 MET。就以安坐看電視(1 MET)為例,一個體重 60 千克的人,坐著看 1 小時電視約消耗 1 MET

× 1 小時 × 60 千克體重 = 60 千卡(Kcal)的熱量(Ainsworth,2003)。

請參閱 Ainsworth,Haskell 與 Leon 等(2011)的《體力活動綱要》(The Compendium of Physical Activities Tracking Guide)以進一步了解更多不同活動的強度及熱量消耗。

循序漸進增加運動量及強度

選擇適合目前體適能水平及健康目標的體力活動對運動安全很重要。為了達到指引目標或個人目標而需要增加體力活動量時,無論參與者的體力活動水平如何,也應該循序漸進地增加活動量(USDHHS,2008)。

由於目前仍然未有一個如何循序漸進增加體力活動的標準, USDHHS(2008)為不活躍及體適能水平較低人士提供了一些如何增加體力活動的常規指引:

開始時一般先做些相對是中等強度的有氧活動(如急步行),避免相對較劇烈的活動(如跑步)。體適能水平較低人士可能需要由一些輕鬆的活動開始(如慢步),或者是輕鬆至中等強度的活動組合。

增加體力活動的量時,應先增加每節中等強度活動訓練課的(持續)時間及每星期訓練的日數(頻率),然後才按需要增加活動的強度。

留意每個星期增加體力活動的相對幅度(多少)。例如,每星期增加 20 分鐘對一個每星期步行 200 分鐘的人(增加 10%)來說較一個每星期步行 40分 鐘的人(增加 50%)安全。

![]()

|

|

黃SIR意見 |

看過以上對《2008 Physical Activity Guidelines for Americans》的簡介後,就可以按自己所屬的年齡組別,根據自己目前的健康及體適能狀況,制訂跑步訓練計劃。

就以成年人為例,USDHHS(2008)指出“成年人應該每星期進行最少 150 分鐘的中等強度,或 75 分鐘的劇烈強度有氧體力活動,或相同分量的中等強度及劇烈強度有氧活動組合。每節有氧活動的時段應該持續最少 10 分鐘,而且最好是平均分佈於整個星期當中。”

如果選擇以跑步作為體力活動的型式,進行中等強度的跑步活動時,訓練時的強度應該相當於心率儲備的 40-59%,或介乎每小時 2.5 英哩的急步行(3.0 METs)及每小時 4 英哩的緩步跑(6.0 METs)之間(Ainsworth,Haskell 與 Leon 等,2011;USDHHS,2008)。如果以每星期進行最少 150 分鐘的中等強度活動計算,就相當於要每星期最少累積跑上 2.5 × (150 ÷ 60) × 1.6 = 10 公里至 4 × (150 ÷ 60) × 1.6 = 16 公里的路程。如果未能做到每星期差不多每天都進行跑步練習,就應該把這 150 分鐘或 10 至 16 公里盡量平均分佈在一個星期內的最少 3 天(最好是隔天)進行,以防止過度疲勞及降低受傷的風險。

健康及體適能水平越低,所採用的強度應該越接近中等強度活動範圍的下限(心率儲備的40%,或每小時 2.5 英哩的急步行)。健康及體適能水平較佳的人士,如果選擇進行劇烈強度的跑步活動時,訓練時的強度應該相當於心率儲備的 60-84%,或快於每小時 4 英哩的緩步跑(Ainsworth,Haskell 與 Leon 等,2011;USDHHS,2008),如每小時 6 英哩(9.8 METs)或更快的速度(USDHHS,2008)。同樣道理,每次應該最少持續 10 分鐘,並把這 75 分鐘盡量平均分佈在一個星期內的最少 3 天(最好是隔天)進行。當然,亦可以把中等強度與劇烈強度的跑步訓練以混合的形式進行。

對健康及體適能稍遜的人士或剛開始跑步訓練的參與者來說,每星期累積最少 150 分鐘中等強度的跑步訓練只是一個目標,實際上可因應個人的能力從更低的訓練強度開始進行跑步訓練;甚至是從步行活動開始,再過渡至急步行,繼而再過渡至急步行間以緩步跑,再進展至緩步跑或正式的跑步訓練。反過來說,健康及體適能較佳的人士,每星期甚至可以累積超過 300 分鐘(20 至 32 公里)的中等強度跑步活動或 150 分鐘的劇烈強度跑步活動(Ainsworth,Haskell 與 Leon 等,2011;USDHHS,2008)。

因此,建議初學者或剛從事跑步訓練的人士,以每星期累計跑上 10 公里或以上為目標,每次可以跑 2 至 4 公里,並於 1 星期內分 3 天(最好是隔天)進行。體適能水平較佳或一向都有從事運動(雖然未必一定是跑步運動)的人士,則以每星期累計跑上 20 公里或以上為目標,每次可以跑 4 至 8 公里,並於 1 星期內分 3 天(最好是隔天)進行。如果健康及體適能狀況許可,應盡量採用較高的強度進行跑步訓練,這樣不但可以節省時間,更乎合跑步訓練的原則,亦有利於日後過渡至更高水平的跑步訓練。

至於有興趣參與 10公里、半馬拉松或馬拉松長跑訓練的人士,請參閱〈全馬唔使練咁多〉。

|

根據 Ainsworth,Haskell 與 Leon 等(2011)之《體力活動網要》,有關不同速度跑步活動的強度見下表:

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《體力活動綱要》(The Compendium of Physical Activities Tracking Guide) |

|

![]()

![]()

![]()

Ainsworth, B.E. (2003). The compendium of physical activities. Research Digest, June 2003. President's Council on Physical Fitness and Sports.

Ainsworth, B.E., Haskell, W. L., Leon, A. S. et al. (2011) The Compendium of Physical Activities Tracking Guide. Retrieved on 2014-03-18 from https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/tracking-guide.

American College of Sports Medicine (ACSM, 2011). Complete Guide to Fitness and Health. Champaign, IL: Human Kinetics.

Corbin, C. B., and LeMasurier, G. (2002). Making sense of multiple physical activity recommendations. Research Digest, December 2002. President's Council on Physical Fitness and Sports.

Sharkey, B. J., and Gaskill, S. E. (2013). Fitness and Health (7th Ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

US Department of Health and Human Services (USDHHS, 1996). Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General. Retrieved on 2014-03-18 from http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/sgrfull.pdf.

US Department of Health and Human Services (USDHHS, 2008). Physical Activity Guidelines for Americans. Retrieved on 2014-03-14 from http://www.health.gov/paguidelines/guidelines.

World Health Organization (2012). Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva: World Health Organization.

![]()

最後更新日期:2016/08/02