田徑運動的歷史

人類的祖先,為了和大自然及猛獸搏鬥,經常要作不同形式的跑、跳和擲的動作。在不斷重復以上的動作之下,也就形成了各種跑、跳和擲的技能。後來,人類更有意識地把各式各樣的跑、跳和擲作為練習及比賽的模式,甚至作為訓練士兵的重要內容。因此,田徑運動可說是人類社會經過長時期發展出來的一種活動。

田徑運動是由「徑賽」、「田賽」及「全能運動」所組成。「徑賽」是指一切以時間計算成績的項目,如競走及跑;「田賽」是指一切以高度或遠度計算成績的項目,亦即是各種跳躍和投擲的項目;而「全能運動」則是由「徑賽」和「田賽」中的部分項目所組成,並且是以各單項成績按《田徑運動評分表》換算分數計算成績。

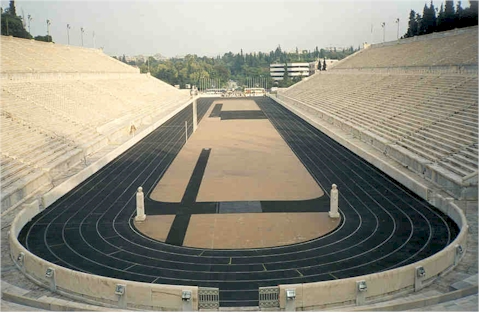

公元前 776 年,在古希臘的奧林匹克村舉行了第一屆的古代奧運會,田徑運動已是正式的比賽項目,雖然當時只有一項短跑比賽(距離為 192.27 米),不過隨後舉行的古代奧運會亦陸逐加入了中長跑、跳遠和投擲等項目。1896年,在希臘雅典舉行了第一屆的現代奧運會,田徑運動也被列為大會的主要項目。

本文只會集中講述跑步,亦即「徑賽」項目的歷史發展。

短跑

根據歷史資料,早於公元前 776 年的第一屆古代奧運會,就已經有短跑比賽。當時的跑道是一條直道,長度為 1 個斯他德(Stadion),相當於 200 碼或 192.27 米。據說,這個距離是古希臘神話中的英雄格拉克爾在屏著氣下能夠跑畢的路程。最後,比賽由 Coroebus 奪得冠軍,他亦可算是奧運史上最早的一夥田徑巨星。在中國,短跑比賽可追溯至 1910 年的舊中國全國運動會(亦稱為全國學校區分隊第一次體育同盟會)。

初期的短跑比賽採用「站立式」起跑,直至 1887 年,美國的教練員 Charles H. Sherrill 到澳洲旅行的時候,從袋鼠起動時的準備姿勢得到啟發,於是發明了「蹲踞式」起跑。不過,要到 1928-1929 年間,才由美國的教練員 George Breshnahan 及 William Tuttle 發明起跑器,而國際田聯亦於 1937 年認可採用起跑器。

在最初幾屆現代奧運會舉行的時候,秒錶還是很稀有的物品,很多時只有第一、二名才有確實的時間記錄,其他名次只有按到達終點時的先後排序。隨著科技的進步,電子計時亦逐漸取代手計時的地位。從 1977 年開始,國際田聯甚至規定只有電子計時的成績方可被承認為世界紀錄。

100 米跑

100 米跑是室外田徑比賽中,距離最短的一項,也是最能顯示運動員純速度及反應時間的項目。這個項目原先的距離為 100 碼,亦即 91.44 米。100 米跑要到了 1894 年才有正式的紀錄,成績為 11.2 秒。1896 年的第一屆奧運會,100 米跑已被列為比賽項目,並且由 Tom Burke 奪得冠軍。女子 100 米跑首次出現於 1928 年的第九屆奧運會,當時的紀錄為 12.2 秒。在 50 年代末期至 60 年代初期,我國四川省亦曾有選手以 10 秒正(手計時)的優異成績,平了當時的世界紀錄,並因而轟動了世界體壇。

200 米跑

這距離相近於古代奧運會的短跑路程(即 1 個斯他德),而且原先也是在一條直道上進行。200 米跑於 1900 年的第二屆奧運會才被列為正式比賽項目,當時的成績為 22.2 秒。不過,女子 200 米跑則要等到 1948 年第十四屆奧運會才出現,當年由荷蘭的 Fanny Blankers-Koen 勝出,而且她也是同一屆的女子 100 米金牌得主。

400 米跑

400 米跑是人類速度和耐力的最大挑戰,因為從生理學的觀點來看,人類根本不可能以接近最高速度連續跑超過 30 至 35 秒。400 米跑在 1896 年的第一屆奧運會已是正的比賽項目,當時的成績為 54.2 秒,也是由同一屆的 100 米跑金牌得主 Tom Burke 奪得冠軍。女子 400 米跑要到 1964 年才成為奧運會比賽項目,結果由 Betty Cuthbert 勝出,她也是 1956 年奧運會 100 米跑及 200 米跑的金牌得主,而且也是歷史上第一個曾經奪得 100 米跑、200 米跑及 400 米跑冠軍的運動員。

中長跑

跑是人類日常生活中的活動技能之一,在一些多山和地勢崎嶇的國家如肯雅和埃塞俄比亞等,更是人材輩出。這些地區的人民,為了生活上的需要,大部分都善於長途步行和奔跑。1960 年,埃塞俄比亞的長跑名將 Abebe Bikila,在第十七屆奧運會的馬拉松賽事中,就赤著腳跑畢全程,並贏得冠軍,而且在 1964 年的第十八屆東京奧運會中,再度蟬聯冠軍。近年,從 800 米跑至馬拉松賽跑,甚至是 3000 米障礙跑,非洲選手都有突出的表現。

我國古代亦已經有長跑運動的記載,而且很多都與軍事方面有著密切的關係。早於春秋時代,吳國就有以長跑選拔及訓練的兵士,稱為「利趾者」。在缺乏機動車輛的古代,選將練兵的條令中,都把跑的能力作為一項重要的考核依據。古代軍事家孫武,強調「兵貴神速」,所以在協助吳王練兵的時候,就曾要求士兵全副軍裝,持著兵器,背著乾糧,一日行軍三百里來提高兵士的耐力素質。戰國時期的另一名軍事家吳起,在魏國帶兵時,就身體力行地帶領士兵進行長跑練習,並採用獎賞的措施來推動軍隊的長跑訓練。

我國古代的軍事訓練中,亦常採用競賽的方式,作為選拔軍事人材的依據,當中最著名的可算是元朝的「貴由赤」長跑比賽。「貴由赤」乃蒙古音譯,是快跑者的意思,亦即是元統治者將善跑的兵士組成的一支禁軍。統治者每年都會舉行一次越野長跑比賽來校閱「貴由赤」的訓練,路程約 180 華里,要在三個時辰(約六小時)內跑畢方算合格,最先到達的三名優勝者更可獲得獎賞。

以中、長跑作為運動比賽的項目,其實都已經有百多年的歷史。現代的中長跑運動,起源於 18 世紀的英國。在中國,中長跑也是始於 1910 年的舊中國全國運動會。一般來說,男、女子 800 米跑及 1500 米跑屬於中距離跑;男子 5000 米跑及女子 3000 米跑或以上的距離屬於長距離跑。除著馬家軍的崛起,我國中長跑女子運動員在 90 年代的比賽中,都經常有傑出的表現,曲雲霞和王軍霞更是世界紀錄保持者。

800 米跑

800 米跑也是講求速度與耐力的一個項目,這個項目最早出現於 1830 年的英國。男子 800 米跑的第一個世界紀錄是創於 1893 年,成績是 2 分 5 秒。800 米跑在 1896 年的第一屆奧運會已經是比賽項目,結果由澳洲的 Edwin Flack 獲勝。女子的中長跑發展得較晚,所以第一個女子 800 米跑的世界紀錄要在 1928 年才出現,成績是 2 分 16.8 秒。在當年的比賽中,一開始就由兩名德國運動員有策略地以破紀錄的速度帶頭,以致其他國家的參賽者到了比賽的末斷時都氣力不繼,結果由她們的另一名隊友 Lina Radke 奪得冠軍。由於賽後有很多運動員都出現體力不支的情況,醫學界便因此認定女子不宜參與這類「長」距離的比賽,於是女子 800 米跑便一度被禁 32 年,直至 1960 年才再次被列為奧運會比賽項目。為避免運動員於起跑時發生互相推撞的情況,國際田聯於 1959 年規定 800 米跑的首 300 米是分開賽道進行,而後來才改變為首 100 米分道進行。

1500 米跑、1 英哩跑

1500 米跑起源於歐洲,跑道全長為 500 米的田徑場。男子 1500 米跑的第一個世界紀錄是創於 1892 年,成績為 4 分 24.6 秒。1500 米跑於 1896 年已是奧運會比賽項目,而且也是由 Edwin Flack 奪得冠軍,不過成績只是 4 分 33.2 秒。女子的 1500 米跑就發展得較晚,在 1972 年才被列為第二十屆奧運會的正式比賽項目,當時的成績為 4 分 01.4 秒。現在的紀錄是 3 分 50.46 秒,為我國中長跑運動員曲雲霞所保持。

1 英哩跑源於英國,可算是 1500 米跑的近親,雖然它並不是正式的奧運項目,但其世界紀錄亦為國際田聯所承認。1954 年,Roger Bannister 成為第一個能夠在四分鐘內跑完這賽程的運動員,而這事蹟更成為日後田徑運動和運動生理學上經常提及到的重要事例。

3000米跑、5000米跑、10000米跑

男子 5000 米跑及 10000 米跑於 1912 年才成為奧運會比賽項目,並且都是由芬蘭選手Kolehmainen 包辦兩項賽事的冠軍。早期的奧運會,這類長跑項目都是芬蘭運動員的天下,只有捷克的 Emil Zatopek 曾於 1948 及 1952 年在這類長距離項目奪得 4 金 1 銀的成績。不過自 1980 年代起,這類長跑項目便開始落入非洲運動員手中。

女子 3000 米跑、5000 米跑及 10000 米跑開展的時間不是太久,女子 3000 米跑於 1984 年成為奧運會比賽項目,並且發生了一個小插曲。當年的大熱門美國選手 Mary Decker 及代表英國出賽的南非藉選手 Sola Budd 在比賽進行中發生碰撞,Mary Decker 倒地受傷,並因此而被迫放棄比賽,結果由羅馬尼亞的 Maricica Puica 以 8 分 35.96 秒的成績奪得第一面奧運會 3000 米跑金牌。

女子 10000 米跑於 1988 年成為奧運會比賽項目,由前蘇聯運動員 Olga Bondarenko 以 31 分 05.21 秒的成績奪得冠軍。在 1996 年的亞特蘭大奧運會,女子 3000 米跑終於為 5000 米跑所取代。目前的女子 3000 米跑、5000 米跑及 10000 跑的世界紀錄分別為 8 分 6.11 秒、14 分 36.45 秒及 29 分 31.78 秒;其中的 3000 米跑及 10000 米跑為中國選手王軍霞所保持。

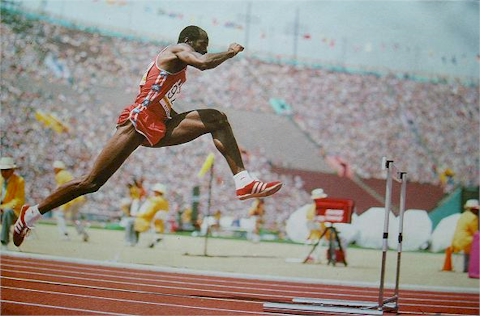

3000米障礙跑

3000 米障礙跑是長跑和跨越障礙的結合,最早是由一群牛津學生所創,他們模擬賽馬,在野外作 2 英哩跨越障礙物和溪澗的長跑賽事。1900 年的第二屆奧運會已經有障礙賽跑,路程為 2500 米及 4000 米,直至第七屆奧運會才把賽程固定為 3000 米。1954 年,國際田聯正式確立 3000 米障礙跑在標準的 400 米田徑場內進行,欄架的高度為 0.914 米、欄間距為 78 米、水池的闊度和深度分別為 3.66 米及 0.7 米。這項目早期也是芬蘭選手的天下,不過自 1968 年起,已逐漸變成為非洲選手度身定製的項目。我國早期並沒有 3000 米障礙賽跑這個項目,直至 1956 年,3000 米障礙賽跑才被列為正式的比賽項目,而第一個全國紀錄是 9 分 49.6 秒。

馬拉松長跑

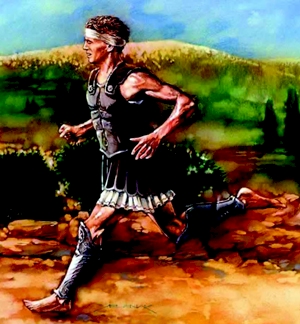

一提到長跑運動,不難就會想起「馬拉松」這個名字。「馬拉松」其實是一個平原的名字。公元前

490

年,當時的波斯欲吞拼希臘,希臘士兵奮勇抗敵,最後在馬拉松平原擊敗波斯侵略者。傳令兵菲力彼得斯(Pheidippides)跑了四十多千米回到雅典,高呼他們勝利了之後,即力竭身亡。後來為了紀念馬拉松戰役及菲力彼得斯的英雄事跡,於

1896

年的第一屆奧林匹克運動會,便舉行了從馬拉松到雅典的長跑比賽(距離為

40.2

千米),並定名為「馬拉松賽跑」。這個賽事最後由一位希臘運動員

Spiridon Louis 以 2 小時 58 分 50 秒的成績奪得冠軍。

一提到長跑運動,不難就會想起「馬拉松」這個名字。「馬拉松」其實是一個平原的名字。公元前

490

年,當時的波斯欲吞拼希臘,希臘士兵奮勇抗敵,最後在馬拉松平原擊敗波斯侵略者。傳令兵菲力彼得斯(Pheidippides)跑了四十多千米回到雅典,高呼他們勝利了之後,即力竭身亡。後來為了紀念馬拉松戰役及菲力彼得斯的英雄事跡,於

1896

年的第一屆奧林匹克運動會,便舉行了從馬拉松到雅典的長跑比賽(距離為

40.2

千米),並定名為「馬拉松賽跑」。這個賽事最後由一位希臘運動員

Spiridon Louis 以 2 小時 58 分 50 秒的成績奪得冠軍。

馬拉松賽跑的距離在最初幾屆的奧運會上一直都未有被統一下來,直至 1908 年,第四屆奧運會在英國倫敦舉行,馬拉松賽跑的路程才被正式定為 42.195 千米,亦即是從溫莎宮廣場至倫敦市白城運動場的距離。歷史上最為人津津樂道的,除了是埃賽俄比亞選手 Abebe Bikila 曾連續兩屆奪得奧運馬拉松冠軍外,捷克選手 Emil Zatopek 更在 1952 年的奧運會中,於奪得 5000 米跑及 10000 米跑的冠軍後,再次贏得同一屆的馬拉松賽跑冠軍,而且這次還是他第一次參加馬拉松賽跑。

有關馬拉松賽跑的另一個感人事蹟就是韓國選手 Sohn Kee-Chung 曾於 1936 年被迫以 Kitei Son 的名字,為日本出席奧運會的馬拉松賽事,並且以 2 小時 29 分 19.2 秒的成績破奧運紀錄。當運動場上升起日本的國旗時,Sohn Kee-Chung 亦不禁哀哭起來。直至 1992 年的巴塞隆拿奧運會,另一名韓國運動員 Hwang Young-Cho 以 22 秒之差擊敗日本選手 Koichi Morishita 奪得冠軍,年介 80 的 Sohn Kee-Chung 也在看台上觀戰,而這次他亦終於可以見到韓國的國旗因為馬拉松比賽的緣故而被升起來了。

雖然第一屆的奧運會已經有男子馬拉松賽事,但女子馬拉松卻一直被視為「禁區」。到了 1928 年的奧運會,女子已被批準參加田徑項目,但賽跑的距離乃被限制於800米以內。60 年代起,隨著科學及文化的訊速發展,『女子不能參加激烈體育活動』的謬誤開始被打破。1979 年,國際田聯正式承認女子馬拉松為國際比賽項目,而國際奧委會亦通過於 1984 年在洛杉機舉行的第二十三屆奧運會中,加入女子馬拉松賽跑的項目,結果由美國的 Joan Benoit 奪得冠軍。

1959 年,中國將馬拉松賽跑列為全運會正式比賽項目,並於 1983 年加入女子馬拉松賽事。至於香港方面,第一個由香港業餘田徑總會主辦的馬拉松賽,亦於 1969 年在元朗舉行。馬拉松賽跑通常在公路上進行,沿途每千米設置里程牌以示距離,每五千米則設一個飲料站,並在兩飲料站之間設置飲水點。由於不同賽道的傾斜度有別,所以馬拉松長跑並沒有正式的世界紀錄,而只有這個項目的世界最佳時間。

跨欄跑

跨越障礙物其實也是人類長期以來在大自然下鬥爭所發展出來的活動技能,跨欄比賽只是這類活動的延伸。現代的跨欄跑運動都是起源於英國,早期跨欄跑比賽所用的欄架,都是固定在泥土之中,所以很容易引致受傷。直至 1895 年,這類固定欄架才被一種較輕巧、呈倒轉 T 字型的欄架取代,而且比賽規定運動員如果在跨欄比賽進行間碰倒三個以上的欄架,就會被取消資格,而且就算是碰倒了一個欄架,造出的紀錄亦不會被承認。在 1924 年的奧運會男子 400 米跨欄賽事中,美國選手 F. Morgan Taylor 以 52.6 秒首先抵達終點,並贏得冠軍,但由於他在途中碰倒了一個欄架,所以奧運紀錄由第二名的芬蘭運動員 Erik Wilen 53.8 秒的成績所取代。這些規則直至 1935 年,現在採用的 L 型欄架出現後才被取消。

100/110米跨欄跑

100 米跨欄跑首先在1830年出現於英國。1864 年,開始有 120 碼(109.72 米)跨欄跑;1888 年,法國人再補加 28 厘米成為 110 米跨欄跑。1896 年的奧運會已經有 100 米跨欄跑項目,不過由於當時跨欄的技術並不完善,因此成績只為 17.6 秒,一點也不算理想。第二屆奧運會開始改為 110 米跨欄跑。這項目於 1900 年前後傳入中國,並於 1910 年被列為全運會正式比賽項目。

早期的跨欄運動員多是縮起雙腿過欄,後來美國跨欄運動員 Alvin Kraenzlein 發明了一種三步過欄的技巧。1920 年的第七屆奧運會,加拿大運動員 Earl Thomson 更在這種三步過欄技術的基礎上,再以單臂前擺幫助上體前傾過欄,最後以 14.8 秒佳績奪得冠軍。隨著跨欄技術的不斷改進及塑膠跑道的出現,跨欄跑的成績亦不斷有所提高。

女子跨欄跑要到 1926 年才開始出現,而且距離只得 80 米。80 米跨欄跑在 1932 年被正式列為奧運會比賽項目。直至 1968 年,國際田聯決定以 100 米跨欄跑取代 80 米跨欄跑,並於 1972 年的奧運會,把 100 米跨欄跑定為正式比賽項目。中國則於 1975 年第三屆全運會起列此項目為正式比賽項目。

400米跨欄跑

男子 400 米跨欄跑在第二屆奧運會已被列為比賽項目,不過當時的欄高只有 76.2 厘米,1904 年的第三屆奧運會才把欄高升至 91.1 厘米,當時冠軍的成績為 58 秒。這個項目最傑出的運動員首推美國的運動員 Edwin Moses,他不但曾於 1976 年及 1984 年的奧運會奪得這個項目的冠軍,他還保持 122 場不敗的佳績和曾經多次刷新世界紀錄。女子 400 米跨欄跑初次出現於 1971 年,但要到 1974 年才被國際田聯接納為正式比賽項目,並於 1984 年的第二十三屆奧運會被列為女子比賽項目。中國於 1933 年的全運會已經有男子 400 米跨欄跑項目,但女子 400 米跨欄跑項目則要到 1979 年的第四屆全運會才開始出現。

接力跑

接力跑起源於約 1880 年代的美國,主要是模仿當時紐約消防員舉辦的慈善接力賽。比賽進行時,每人負責跑 300 碼,並且以傳遞一條紅色的細長三角小旗作為接力的憑據。正式的接力跑比賽首次出現於 1908 年的奧運會,當時比賽的分段路程為 200 米、200 米、400 米、800 米,並且由美國隊奪得冠軍,而 John Taylor 亦成為歷史上第一個獲得奧運金牌的黑人運動員。

現今舉行的男子 4 x 100 米及4 x 400 米接力跑則於 1912 年的奧運會正式成為比賽項目。至於女子方面,4 x 100 米及4 x 400 米接力跑分別於 1928 年及 1972 年先後被列為奧運會比賽項目。中國自 1933 年的全運會開始,亦設有男、女子 4 x 100 米及 4 x 400 米接力跑比賽項目。

競走

競走是從日常行走的基礎上發展出來的運動,規則規定支撐腿必須伸直,從單腳支撐過渡到雙腳支撐,在擺動腿的腳跟接觸地面前,後蹬腿的腳尖不得離開地面,以確保沒有出現「騰空」的現象,而這也是競走與跑步的主要分別。

競走比賽最先出現於 1775 年至 1800 年間的英國,有些更是日以繼夜地進行。競走於 1908 年的奧運會正式成為比賽項目,並且分為 3500 米及 10 千米兩種賽程,後來亦出現過 3000 米及 10000 米的賽事。1932 年的奧運會首次加入 50 千米競走的公路賽,而 10000 米競走則在跑道上進行。自 1956 年起,20 千米及 50 千米競走正式成為奧運會的比賽項目,並且在公路上進行。女子競走比賽始於 1932 年的捷克,直至 1992 年的奧運會,女子 10 千米競步才正式成為比賽項目,而且也是在公路上進行,結果由中國的運動員陳躍玲奪得首面的奧運女子競走金牌。此外,中國的女子競走運動員如閰紅、徐永久、李素杰、關平、金冰潔、徐躍玲等,亦曾多次刷新 5000 米及 10000 米競走的世界紀錄。

![]()

![]()

![]()

上海教育出版社(1985)。中國體育古今漫話。上海:上海教育出版社。

上海教育出版社(1985)。國外體育漫話。上海:上海教育出版社。

陳安槐等(2000)。體育大辭典。上海:上海辭書出版社。

S.E.A Multimedia(1995)。Olympic Gold。CD-ROM

![]()

最後更新日期:2016/08/02