跑步是一種有益身心的運動,自 70 年代起,跑步的風氣已從歐美等地吹襲香港,而且各式各樣的長跑比賽,如水塘盃賽系列、越野聯賽、南中國海岸馬拉松等,每年都吸引到不少跑步愛好者參加,就連當時一些海外的知名跑手,如英國的奧運馬拉松代表 Ron Hill,也曾來港參與長跑賽事。雖然這些比賽大多在效野舉行,但仍不乏在中環鬧市舉行的國際金一哩賽事,每年除了吸引到一批本地及中外高水平的長跑運動員參加外,還吸引到不少途人圍觀,後來更發展至電視台現場直播,當年筆者的運動員,也曾多次代表香港出席國際組賽事。

不過,論到本地跑步運動之得以推廣和普及,就始終要歸功於一年一度的渣打香港馬拉松賽事了。其實香港很早期已經有馬拉松賽事,筆者記得在 80 年代還正就讀高中的時候,就曾參加過在石崗軍營舉行的香港馬拉松賽事,但當年最多只有幾百人參賽。自渣打香港馬拉松出現後,在各方面的支持和配合下,參賽的人數按年倍增,而且除了全程馬拉松賽事外,還陸續增添了半程馬拉松及十公里賽事,令更多不同水平的跑步愛好者,有機會參加這一年一度的本地體壇盛事。近年,每一屆的渣打香港馬拉松賽事,報名參賽的人數均超過六萬,而且大會還增設了輪椅組賽事,真正做到傷健共融。

筆者記得自己還在高中學生年代,全副武裝在街上練習跑步的時候,偶然都會被途人或駕使人士投以奇異的目光,不過時至今日,在街上練習跑步已經是見慣不怪的現象。每日早上及傍晚時分,無論在大街小巷,都可以見到不同年齡和性別的人士練習跑步;在許多運動場內,更有不少跑會和教練開班教授長跑運動。

筆者記得自己還在高中學生年代,全副武裝在街上練習跑步的時候,偶然都會被途人或駕使人士投以奇異的目光,不過時至今日,在街上練習跑步已經是見慣不怪的現象。每日早上及傍晚時分,無論在大街小巷,都可以見到不同年齡和性別的人士練習跑步;在許多運動場內,更有不少跑會和教練開班教授長跑運動。

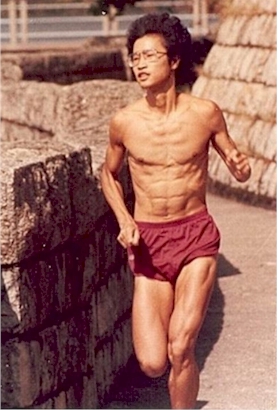

筆者自高中時候受到鄰座同學的影響,開始練習跑步後,便迷上了這個運動。與其他同學比較起來,雖然自己已經是輸在起跑線,但在好勝心的驅使下,仍想藉著加倍努力,迎頭趕上,甚致超越他們。筆者起初只是每天進行跑步練習,並且跑著同一路程,只求一天比一天跑得快來証明自己有進步。除了自己單獨進行跑步練習外,筆者亦會間中參加一些如水塘盃系列的長跑賽事,以測試自己跑步訓練的成效。後來經一些跑友介紹後,亦加入過跑會跟隨教練進行跑步訓練。在這期間,筆者也曾嘗試在坊間找尋一些有關跑步訓練的書籍來增進自己在這方面的認識。可惜當時這類書籍並不普遍,極其量只能找到幾本國內及台灣出版,有關田徑運動訓練的書籍。雖然在一些專賣英文書籍的書局偶然可找到一些講述長跑訓練的書籍,但數量仍是寥寥可數,而且多屬於一些跑步愛好者自己跑步訓練的「心得」,訓練安排的背後並沒有多大的運動科學理據。

經過約一年多時間在跑會跟從教練進行跑步訓練後,筆者跑步的成績的確有點進步,而且與隊友一同練習和參賽亦比從前自己一個人來得有趣味,但由於訓練量越來越大,同時質素方面的要求也越來越高,漸漸使筆者產生了害怕練習的心理,後來更發展至對田徑跑道有望而生畏的感覺,最終反而放棄了跟從跑會的教練進行練習,回歸自己單獨進行跑步訓練的舊路。幸好就在這期間,在巴富街運動場練習時認識了冼安源先生,並得到他的指導,才領誤到跑步訓練的關鍵並不在於訓練量,反而針對個別跑步項目(賽程)的特點和要求去進行訓練才是最重要。在追隨冼先生練習期間,雖然訓練量未及從前的一半,但進步卻是十分明顯,在短短的一年間,個人 5000 米的成績從 18:01 降至 16:59,而1500 米的成績亦從 4:31 進步至 4:15。可惜筆者完成中學階段後,在教育學院修讀體育時,每天都要出席其他運動項目的學習和練習,大大影響了慣常跑步訓練的安排,最終只好放棄了從前的跑步訓練形式,而跑步自此亦僅能成為有助自己強身健體的一種興趣。

當年冼先生除了指導筆者跑步的技術外,還借了兩本很「經典」的跑步訓練書籍給我看,就是 Wilt Fred (1959) 的《How They Train》和 Gardner 與 Purdy (1970) 的《Computerized Running Training Programs》。《How They Train》記載了當時一批中長跑至馬拉松世界冠軍及紀錄保持者的訓練課樣本,而《Computerized Running Training Programs》則列出了作者們運用電腦推算不同水平和賽程運動員在進行間歇跑訓練課時可以跑的距離、速度、重複次數和休息間隔,並提供了多樣化的間歇訓練課例子,書內還簡要說明了一些跑步訓練的原則和方法,使筆者能夠初步認識跑步訓練背後的一些基本理論。

冼先生的指導和這兩本書對筆者日後訓練自己的學生及運動員都產生了很深遠的影響。首先,冼先生的訓練量明顯比許多其他的中長跑教練要輕,但效果卻有過之而無不及。在 Wilt Fred (1959) 的《How They Train》中,那些世界冠軍及紀錄保持者們,有主要採用連續跑訓練法為主的,也有主要採用間歇跑訓練法為主的,他們的成績都同樣輝煌。為何練少些效果反而更好?另外,日後究竟應該以連續跑訓練為主還是以間歇跑訓練為主?都成為了筆者很想獲知答案的兩大問題。當筆者入讀教育學院後,有幸得到當時的體育科導師何澤生先生介紹認識「運動科學」這門知識,也就順理成章地嘗試循著這個方向尋找答案。

自教育學院畢業至今,不經不覺已有二十八個年頭,在這期間,都是從事體育教學和跑步訓練的工作,對象主要是自己學校的學生,偶然也會帶領一些其他學校的運動員進行跑步訓練,當中亦有不少運動員曾代表香港作賽。自 2006 年起,筆者亦有協助本地一些大學舉辦跑步訓練課程,特別是為了備戰渣打香港馬拉松賽事。由於對象除了是大學生外,還包括校友、教職員及其親屬,使筆者亦有機會獲得教導不同年齡、體適能水平和運動習慣人士進行跑步訓練的經驗。此外,筆者最近幾年亦有應邀為一些政府部門和工商機構主辦跑步專題講座,當中亦回答過不少來賓有關跑步訓練的問題。透過這些跑步訓練班和專題講座,筆者能認識到更多不同階層和背景的朋友,雖然他們參與跑步的原因不盡相同,但他們都似乎有著一個共通點,就是渴望追求更多關於跑步訓練的知識。

與筆者還是學生運動員的年代相比,坊間現在已經有較多關於跑步訓練的書籍可供選擇。隨著資訊科技的普及,互聯網上更泛濫著各式各樣有關跑步訓練的資訊。可惜,看得這類書籍和資訊越多,就越使人覺得許多內容有混淆和矛盾的地方。究其原因,始終離不開大部分這類書籍和資訊都是作者個人跑步訓練之經驗分享,彼此間並沒有一個共同的運動科學基礎,以致各師各法,理論多多,但卻矛盾重重。

筆者寫作這書之目的,就是希望引導讀者和跑步愛好者循著運動科學的方向,去尋求有關跑步訓練的知識,從而編寫一個最適合自己個人需要的跑步訓練計劃。筆者在書中隨了會整理並講述有關跑步訓練的運動科學知識外,亦會提供相關資料的出處,以便讀者繼續作進一步的探究。不過,筆者在這裡也有必要聲明,本人並非否定個人經驗在跑步訓練的重要,而是要指出經驗的背後也必須建基於正確的運動科學知識。正如 Fred Wilt (1959) 在其著作中也曾指出,「以觀察或實驗為依據的訓練計劃也絕不能違背已知的科學或生理學上的事實。」因此,筆者認為有效的訓練計劃,必須在運動科學的基礎上,經過不斷實踐和觀察,再不斷累積經驗,繼而適時進行修訂,才能配合當前的進度和實際需要。

二零一五年五月

![]()

![]()

![]()

Wilt, F. (1959). How They Train. Los Altos: Track & Field News.

Gardner, J. B. and Purdy J. G. (1970). Computerized Running Training Programs. Los Altos: Tafnews Press.

![]()

最後更新日期:2016/08/02